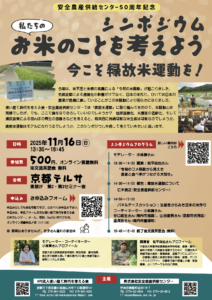

シンポジウム 私たちのお米のことを考えよう

今こそ縁故米運動を!

https://enkomai.peatix.com/view

https://enkomai.peatix.com/view

今年は、米不足と米価の高騰による「令和の米騒動」が起こりました。気候変動による温暖化の影響だけでなく、日本の米作り、ひいては日本の農業が危機に瀕していることがこの米騒動により明らかになりました。

使い捨て時代を考える会・安全農産供給センターでは「縁故米運動」に取り組んできたので、米騒動とは無縁でしたが、でも、ここで胸をなでおろしていいのでしょうか?

地球温暖化、米農家の老齢化、そして減反政策による田んぼの再生の困難さなどを考えると、将来的に持続可能な米生産は可能なのでしょうか。

縁故米運動はモデルになりうるでしょうか。このシンポジウムを通して考えていきたいと思います。

■プログラム

モデレーター 小林舞さん

□13:30~14:30

講演;松平尚也さん「令和のコメ騒動から見えた農家と食べ手がつながる大切さ」

□14:30~14:50

報告;縁故米運動について 仁木貴之(安全農産供給センター)

□14:50~15:30

パネルディスカッション;生産者からみた日本の米作り

コーディネーター 小林舞さん

谷口成生さん(南丹市胡麻)、山田豪男さん(京都市伏見区)、湯浅拓さん(南丹市園部町)

□15:45~16:45 交流茶話会

■参加費500円 オンライン無料

モデレーター 小林舞さん

□13:30~14:30

講演;松平尚也さん「令和のコメ騒動から見えた農家と食べ手がつながる大切さ」

□14:30~14:50

報告;縁故米運動について 仁木貴之(安全農産供給センター)

□14:50~15:30

パネルディスカッション;生産者からみた日本の米作り

コーディネーター 小林舞さん

谷口成生さん(南丹市胡麻)、山田豪男さん(京都市伏見区)、湯浅拓さん(南丹市園部町)

□15:45~16:45 交流茶話会

■参加費500円 オンライン無料

■主催;

NPO法人使い捨て時代を考える会

E-MAIL tukaisutejidaiwokangaerukai@gmail.com

NPO法人使い捨て時代を考える会

E-MAIL tukaisutejidaiwokangaerukai@gmail.com

㈱安全農産供給センター

E-MAIL nousan@peace.ocn.ne,jp

E-MAIL nousan@peace.ocn.ne,jp

■松平尚也さんプロフィール

宇都宮大学農学部農業経済学科助教。

農業・農村・食料の未来への持続を考察するために

①国内外の持続可能な食料・農業政策、国際アグロエコロジー ②農業と農家と自然生態系の関係・政策、ポリティカルエコロジー

③農家行動の原理と小農・家族農業、

というテーマを中心に研究。

宇都宮大学農学部農業経済学科助教。

農業・農村・食料の未来への持続を考察するために

①国内外の持続可能な食料・農業政策、国際アグロエコロジー ②農業と農家と自然生態系の関係・政策、ポリティカルエコロジー

③農家行動の原理と小農・家族農業、

というテーマを中心に研究。

■小林舞さんプロフィール

京都大学大学院経済学研究科 特定助教。農村発展、食生活の転換を通して観る現代の小農と持続可能な食料システムを研究

京都大学大学院経済学研究科 特定助教。農村発展、食生活の転換を通して観る現代の小農と持続可能な食料システムを研究

【縁故米運動とは】

1993年に冷夏で米が凶作となり、安全農産供給センターの米も足りなくなるという事態が起きました。

1993年に冷夏で米が凶作となり、安全農産供給センターの米も足りなくなるという事態が起きました。

それに続いて1995年に国の食管法が廃止となり、米の生産が不安定になりました。その時代に使い捨て時代を考える会は、どうやって米の生産を守るかという課題に取り組むことになりました。

その過程で生まれたのが縁故米運動です。

そして2005年に消費者は生産者が安定して作り続けられる価格と消費を約束し、生産者は稲作を続けることを約束するという縁故米運動=米の産消提携がはじまったのです。

そして2005年に消費者は生産者が安定して作り続けられる価格と消費を約束し、生産者は稲作を続けることを約束するという縁故米運動=米の産消提携がはじまったのです。

■経過

1993年後半~1994年前半 冷夏により戦後最悪の凶作

1995年 食管法の廃止

2005年 安全農産供給センター30周年記念プロジェクトとして縁故米運動開始

2006年8月23日 縁故米運動宣言集会開催=縁故米運動宣言採択、縁故米基金創設

2007年 縁故米基金募集開始

2010年6月「縁故米推進登録圃場」の看板を設置

2014年 基金による備蓄米購入を開始

1993年後半~1994年前半 冷夏により戦後最悪の凶作

1995年 食管法の廃止

2005年 安全農産供給センター30周年記念プロジェクトとして縁故米運動開始

2006年8月23日 縁故米運動宣言集会開催=縁故米運動宣言採択、縁故米基金創設

2007年 縁故米基金募集開始

2010年6月「縁故米推進登録圃場」の看板を設置

2014年 基金による備蓄米購入を開始

■縁故米基金;生産者は生産量に対して20円/㎏の寄付

消費者は購入量に対して20円/㎏寄付と1000円/1口寄付の2本立て

※1000円/1口は米を購入しない人でも参加できる仕組み

消費者は購入量に対して20円/㎏寄付と1000円/1口寄付の2本立て

※1000円/1口は米を購入しない人でも参加できる仕組み

■縁故米基金の使途の実績

① 生産の維持と後継者育成の支援;除草機、色彩選別機等購入の補助

② 消費拡大のための各種啓発;圃場看板設置、パネル製作、パンフレット制作、講演会、交流会開催への補助

③ 米不足に備えての備蓄;センター米の備蓄、家庭内備蓄推進のための補助

④ 天災などの被害への経済支援;生産者の傷病や災害被害に対する補助

⑤ その他、必要と思われる事業;食味検査への補助

① 生産の維持と後継者育成の支援;除草機、色彩選別機等購入の補助

② 消費拡大のための各種啓発;圃場看板設置、パネル製作、パンフレット制作、講演会、交流会開催への補助

③ 米不足に備えての備蓄;センター米の備蓄、家庭内備蓄推進のための補助

④ 天災などの被害への経済支援;生産者の傷病や災害被害に対する補助

⑤ その他、必要と思われる事業;食味検査への補助